どうも、こんにちはNovi Blogです。

今日は前回好評だった【第4章】Webディレクターに必要なスキルって何?の続きを新米ディレクター向けに記事にしていきたいと思います。

大変だけど、何にも代えがたいものを得られる仕事。それがWebディレクターなのです。

ディレクターやってた時ってよくパパ言ってたよね。

「これって俺の仕事なの???」でしょ?

それでは書いていきましょう。

え?これも俺の仕事なの?ディレクターしんどすぎワロタ

ディレクターをやっていると、よくこれ思います。というかこれを思わずに仕事を完遂出来たことはないと言っていいほど。

でも、ここでお伝えしているディレクターの定義で考えると、「ディレクターの仕事ではない」という領域は存在しません。

なぜなら、ディレクターの仕事は案件を「安全に納品し、スケジュールを管理すること」だからです。

かなり守備範囲が広い仕事なわけです。

例えば、システム構築の絡む案件のディレクションを任されたとします。

営業と共に、同行しクライアントの要望をヒアリングしてきます。

その時によく起こるのが、

「クライアントの要望フワフワだなぁ。決まってないところ多すぎっ!!!」です。

クライアントの皆さん、そしてディレクターの皆さん、身に覚えありませんか?

フワフワなのに、納期は決まっている。

そしてフワフワな状況で、システム担当に話を持ちかけると、

「え?それで何を作れば良いの?なんで要件を固めてきてくれないの?」となってしまうわけです。

なぜならシステムというのは”曖昧“にすることが出来ません。

システムに対して“とりあえずいい感じで♪”というのは出来ないのです。

AIの進化でそういう曖昧さも許容出来るようになるだろうとは言われていますが、現代はまだ、ドラえもんは存在しないのです。

要件が曖昧だ!ディレクターならどうする?

そうだね。要件定義書と要件フローを作るんだね。

え?それってシステムの仕事じゃないの?と思うかもしれません。

おっしゃる通りです。

でも、それは要件がしっかり定まっていることが前提です。

要件が定まっていることを前提に、答え合わせとしてシステム担当者が要件定義書および、実装書に落とし込んで、各コーダーが構築していくのが正規ルートです。

しかし、要件がフワフワの状況だと、システム担当は要件定義書を作成することが出来ません。

そもそも要件定義書と実装書って何?

完結に言うとガンダムのプラモデルを思い浮かべてください。

要件定義書:プラモデルの完成形イメージ

要件実装書:プラモデルの組み立て説明書

です。とても簡単ですね。

*作るのは大変ですけど。

ですので、完成形がフワフワしていると、要件定義書はおろか、組み立て説明書なんて作れるわけがないのです。

作ってみて「いやぁー翼のついてるガンダムは想定してなかったなぁー」ってクライアントに言われたら、実装するだけ無駄だったということになってしまいます。

ディレクターの作る要件定義書

ここで言う要件定義書はあくまでも「伝わること」が前提になります。

つまり、システム担当が作るゴッリゴリの本格的なものを作る必要はないのです。

本格的なものを作っても、かえってクライアントは理解出来なくなってしまいます。

ここで重要なのは、クライアントが理解出来るレベルかつ、システム担当が要件実装書に落とし込めるレベルのもので構わないということです。

クライアントとシステムとのつなぎ役になることが重要です。

大事なことは認識齟齬をなくし、認識齟齬による問題を未然に防ぐことが、スケジュールを守る上で重要な訳です。

ディレクターは上位ジョブチェンジがしやすい

ですので、システム関連だったら要件定義書を書くこともあるし、Webデザイナーとだったら、大まかなワイヤーフレームやラフ案のイメージ(ラフ案のラフ案的)を作成するのも時と場合によってはディレクターの仕事になるわけです。

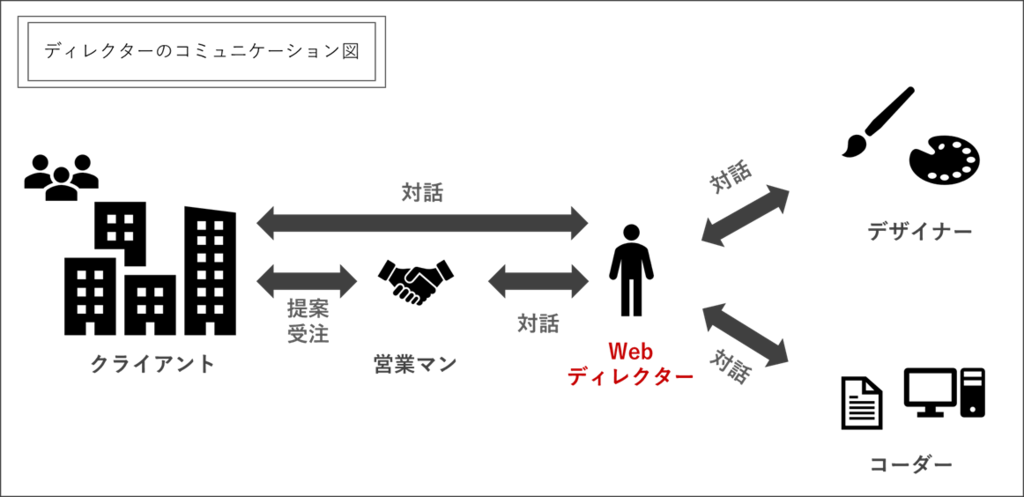

ですので、スケジュールを守るために、

- 時には営業的な動き

- 時にはデザインアシスタントの動き

- 時にはシステムよりの動き

上記の動きを臨機応変七変化で対応していかなければなりません。

全てはスケジュール遵守のためにっ!!!

このように全方位的に仕事に絡んでいくと、自分の特性が分かってきます。

営業の動きが得意であれば、営業そのもの、もしくはプロデューサー(企画職)の道が開けます。

デザインの動きが得意であれば、デザイナーそのもの、もしくはアートディレクターの道が開けます。

システムの動きが得意であれば、コーダー、ないしは開発マネージャーの道も開けます。

その道のスペシャリストになることもできるし、その道の人たちを先導する人にもなれるようになるわけです。

その根底にあるのが、

スケジュール遵守のためにあらゆる分野の人と協同/協議することが出来る、

コミュニケーション能力が叩き上げられているから

新人ディレクターの皆さんは機会がある時に営業人員とシステム人員が協議する会議に参加してみてください。

全く話が噛み合いませんから

同じ人間なのに、こうも会話が噛み合わないことってあるんだなぁーと実感すると思います。

営業には営業の、システムにはシステムの言い分がそれぞれあるわけです。

そして最も末期症状なのは、一見すると皆さん大人ですから、言い合いにはなりません。

でも言い合いにもならなければ、結局なにも決まらない無駄会議が頻発するのです。

ディレクター職をこなすと、それぞれの言い分を理解することが出来、さらに経験を重ねると妥協点ないしは、双方の言い分に対する解を導ける人になることが出来ます。

Webディレクターオススメの書

ちなみにディレクターこそ以下の本は読んでおいた方が良いと思います。

MBAクリティカルシンキング

MBAのクリティカルシンキングの本質は「本質を探る力を身に付けること」にあります。相反する意見を持つ両社。終わらぬ議論。会議は平行線。という状況の時に、どう考えれば打開ポイントがあるのかを見極めるすべがクリティカルシンキングには書いてあります。MBAとか書いてありますけど、意外と読みやすい一品です。

沈黙のWebマーケティング

Webディレクターであればマーケティングの素養も持っておいた方が任されるプロジェクトに対する捉え方、見方が大きく変わってきます。これも目的はクリティカルシンキングと同じで「本質はどこにあるのか?」を考える機会になるかと。

なぜこのプロジェクトを進める必要があるのか?

プロジェクトの目的は何なのか?

そのためにはどういうUI/UXを提供すべきなのかを考えながら進めるWebディレクターと、そうでないWebディレクターとではアウトプットの質が異なります。

もちろんアウトプットの質が高いのは前者です。

Webディレクターのすゝめ

こんな様々な経験が出来るのはWebディレクターの宿命であり、特権です。

Webディレクターのお仕事ってものすごく泥臭くて、関係者の意見をまとめたり、やってくれないところを補ったりして、正直ストレスフル極まりないです。経験者が言うんですもの。間違いないです。

しかし、営業も、デザインも、コーディングも、経験出来るのはWebディレクターだけなのかなと思います。

特に、専門性を持たずして社会人になった人なんかは、特に!これからのキャリアを考え中なのであれば、私はWebディレクターをおススメします。

*個人的にはずーっとWebディレクター職を貫くのは、もったいないなと思います。精神と体力が擦り切れますので。

最後に...

いかがでしたでしょうか?この本章では、Webディレクターって本当に泥臭いんだよ。ってところをお伝えしたいとともに、「それでも経験して良かった」と思えるので記事にしてみました。

一通り経験して、今思うのは、贅沢は出来るかは知らないけれど、食いっぱぐれることはないなという安心感と自信です。

Webディレクターは特に何か資格があるわけではありません。

しかし、営業を(ある程度)理解し、システムを(ある程度)理解し、デザインを(ある程度)理解している人材は一見するとどっちつかずに見えて、実は貴重な人材です。そこに専門性が身につけば、大変心強く頼られる人材になること間違いなしです。

キャリアに悩んでいるのであれば、Webディレクター職から始めることを私はおススメします。

パパは、家じゃ全然頼りにならないけどね!

ご一読ありがとうございました。

Twitterもやっているので、是非フォローよろしくお願いします。

関連記事